ペットボトルでの除湿は意味ないって本当?

そんな疑問を抱いたことはありませんか?

結論からお伝えすると、まったくの嘘というわけではありませんが、使い方や状況によっては十分な効果を感じにくいこともあります。

その理由は、ペットボトル除湿の仕組みにあります。

凍らせたペットボトルを部屋に置くと、空気中の水分が結露し、水滴としてボトル表面に付着します。

つまり、空気中の水分を多少取り除くことはできるのです。

実験でも、2リットルのペットボトルを複数本使うことで、絶対湿度がほんの少し下がることが確認されています。

しかし、除湿の効率としてはあくまで補助的なレベル。

相対湿度の数値は目に見えて変わるわけではなく、体感でも効果を感じにくいことが多いのが現実です。

広いリビングに1本だけ置いても、除湿効果はかなり限定的。

逆に、靴箱やクローゼットといった狭い空間なら、「ちょっと空気がカラッとしたかも」と感じられることもあります。

また、置き場所によっても効果は左右されます。

風通しの悪い隅より、空気がよく流れる場所に置く方が、結露しやすくなる傾向があります。

つまり、「ペットボトルでの除湿は意味ない」と一概に決めつけるのではなく、使い方次第でちょっとした助けになることもあるというのが現実的な答えです。

効率よく湿気を取りたいなら、重曹や竹炭、新聞紙、エアコンの除湿機能などと組み合わせるのがおすすめです。

このあとの記事では、効果を実感しにくい理由や、置き場所による違い、他の除湿方法との併用アイデアまで、わかりやすく解説していきます。

自宅の湿度対策に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

快適な空間づくりのヒントがきっと見つかります。

▼その他の梅雨の湿度対策に関する記事はこちらをチェック▼

梅雨の湿度対策で快適な部屋づくり!部屋干しも安心のカビや臭いを防ぐテクニックまとめ

ペットボトルでの除湿は意味ない?嘘なの?

SNSなどでよく見かける「ペットボトルを使った除湿方法」。

簡単にできる節約アイデアとして注目されていますが、「本当に効果があるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、なぜこの方法が話題になったのか、どんな仕組みで除湿しているのか、そして実際の効果について、わかりやすくご紹介していきます。

ネットやSNSで広まった理由

ペットボトル除湿法が広まった背景には、「手軽にできてお金がかからない」というポイントがあります。

冷凍庫で凍らせたペットボトルを部屋に置くだけというお手軽さから、「電気代をかけずに湿気対策ができる!」と話題になりました。

再利用できる点もエコ意識の高い人たちに支持され、梅雨や夏のじめじめした時期に試す人が続出したのです。

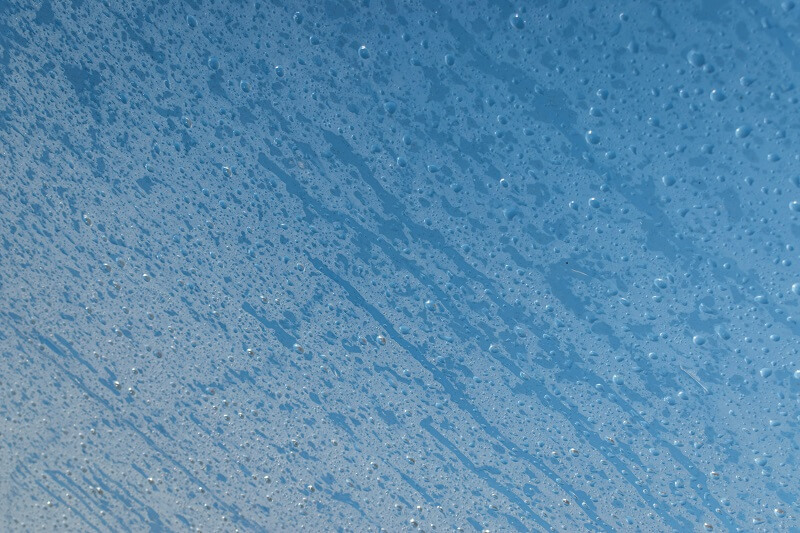

さらに、ペットボトルの表面に水滴がつく様子が「除湿できているように見える」ことも、拡散された大きな理由です。

写真や動画にすると変化が目に見えてわかりやすく、SNS向きのビジュアル効果がありました。

加えて、「やってみたら水が溜まった!」といった投稿も多く、効果を実感したように見える口コミが広がったことも後押しになっています。

ただし、こうした口コミの多くは「見た目の変化」によるもので、科学的な裏付けがあるわけではないことも覚えておきましょう。

簡単でコストもかからない分、試しやすい方法ではありますが、実際の除湿効果とはまた別の話です。

ペットボトル除湿の仕組みと理論

ペットボトル除湿の仕組みは、「結露」という現象を利用しています。

冷凍したペットボトルを部屋に置くと、まわりの空気が冷やされて、空気中の水蒸気がペットボトルの表面に水滴として現れます。

これは、冷たい飲み物をグラスに入れたときに外側に水滴がつくのと同じ原理です。

この現象によって空気中の水分がわずかに減ることはありますが、部屋全体の湿度をしっかり下げられるほどではありません。

むしろ、冷たいペットボトルが部屋の空気を冷やすことで、空気の「相対湿度」が一時的に上がってしまうこともあります。

そのため、「あれ?湿度が下がってない?」と感じるケースもあるのです。

また、結露でついた水滴の量は、部屋の広さや空気の流れによって変わりますが、基本的にはかなり少なめ。

冷えた部分のまわりしか反応しないので、除湿できる範囲が限られているのです。

空間全体の除湿を目指すなら、専用の除湿器などと比べてしまうと、どうしても力不足になってしまいます。

専門家や実験による検証結果

実際の検証結果では、2リットルのペットボトルを3本凍らせて、約6畳の部屋で使用した場合、回収できた水分はおよそ30g程度だったというデータがあります。

これはコップ1杯にも満たない量で、エアコンや市販の除湿機が1時間に数百gの水分を除去できるのに比べると、かなり控えめな効果です。

さらに、ペットボトルが溶けきってしまうと、逆に溶けた水が蒸発して部屋の湿度を上げてしまうケースもあるとのこと。

除湿したつもりが、逆効果になる可能性もあるのは注意したいポイントです。

専門家の意見によれば、ペットボトル除湿法はあくまでも「補助的な方法」。

クローゼットの中や靴箱などの小さなスペースで短時間だけ使うには向いていますが、部屋全体の湿度を管理するには不十分といえるでしょう。

とはいえ、「まったく意味がない」というわけではありません。

ピンポイントで使えばちょっとした湿気対策になりますし、エアコンや除湿器と併用する形で工夫すれば活用の幅も広がります。

大切なのは、「万能な除湿方法ではない」という前提を理解したうえで、正しい使い方を選ぶことです。

ペットボトルでの除湿の効果と効率!どれくらいの除湿量?

ペットボトルを凍らせて除湿する方法は、手軽でお金もかからないことから、ネットやSNSでも話題になることが多いですよね。

でも、実際にどのくらいの効果があるのか、気になっている方も多いはず。

ここでは、ペットボトル除湿の効果や効率について、検証データや専門家の意見を参考にしながら、どんな場面で活用しやすいのかも含めて詳しくご紹介します。

どのくらい湿度が下がるのか

ペットボトル除湿は、凍らせたペットボトルの表面に結露ができることで、空気中の水分を少しだけ取り除く仕組みです。

これは、冷たい飲み物を入れたグラスの外側に水滴がつく現象と同じで、空気が冷やされることで湿気が水滴として出てくるんです。

実際のデータでは、2リットルのペットボトル3本を凍らせて6畳ほどの部屋に置いた場合、2時間半で約30gの水分が空気中から取り除かれたという結果が出ています。

これはコップ1杯にも満たない量で、除湿機やエアコンと比べると、除湿効果はかなり控えめです。

湿度計を使っても大きな数値の変化が見られないことが多く、体感的にも「空気がカラッとした」とまではいかないかもしれません。

つまり、ペットボトル除湿はちょっとした湿気を減らす程度で、部屋全体の湿度をしっかり下げるという目的にはあまり向いていないというのが実情です。

効果が出やすい部屋やシチュエーション

ペットボトル除湿が一番力を発揮しやすいのは、クローゼットや靴箱、押し入れのような「狭くて密閉された空間」です。

こうしたスペースは空気の量が少ないので、ペットボトル表面にできる結露の影響が相対的に大きくなり、「ちょっと湿気が減ったかも」と感じやすくなります。

一方で、広いリビングや寝室などでは空気の量が多く、ペットボトル1〜2本ではあまり効果が出ません。

また、窓を開けっぱなしにして外の空気が出入りするような環境だと、せっかくの除湿効果もすぐに打ち消されてしまいます。

除湿を少しでも実感したいなら、部屋を閉め切っておくのがコツ。

さらに、扇風機などで空気を回すと、ペットボトル表面に湿気が集まりやすくなり、多少なりとも結露が増える傾向にあります。

それでも、あくまで「ちょっと湿気を減らしたい」ときの補助的な方法として使うのが現実的です。

効率的な使い方のポイント

ペットボトル除湿を少しでも効果的に使いたいなら、ちょっとした工夫がポイントになります。

まず、ペットボトルはしっかりと凍らせてから使うのが基本です。

中途半端に冷えたものでは、結露の量も少なくなってしまいます。

設置する場所は、空気の流れがある場所や部屋の中心がベター。

特に狭い空間で使う場合は、ペットボトルの本数を増やすことで、結露による除湿量を少しアップさせることができます。

扇風機などで風を当てると、表面の温度が下がりやすくなり、さらに結露しやすくなります。

結露した水をこまめに拭き取ることで、新たな水分がつきやすくなり、多少なりとも除湿効率が上がるとされています。

水滴が床に落ちるとカビの原因になることもあるため、タオルやトレイ、防水マットの上に置いて使うのがおすすめです。

ただし、ペットボトルが溶けてしまった後は、冷却効果も結露もなくなってしまうので注意が必要です。

放置すると、溶けた水が蒸発して逆に湿度が上がる可能性もあるので、使用後は早めに片付けることが大切です。

専門家の意見でも、ペットボトル除湿は広い部屋のメイン対策には不向きとされています。

この方法は特に脱衣所やトイレ、収納スペースなどの小さな場所に向いています。

あくまでも一時的な湿気対策や、狭いスペースでの補助的な方法として取り入れるのが現実的です。

うまく使えば、ちょっとした不快な湿気を和らげる手助けになりますよ。

湿度を下げる方法でペットボトルを使うには?

ペットボトルを使った除湿は、電気代がかからず、ちょっとした工夫でできるお手軽な方法として注目されています。

家にあるものでできるのが魅力ですが、実際のやり方や効果をより感じるためのポイント、そしてほかの簡単な除湿法との違いも気になりますよね。

ここでは、ペットボトル除湿のコツや注意点について、わかりやすくご紹介します。

ペットボトル除湿の具体的なやり方

ペットボトルを使った除湿は、とても手軽に始められる方法です。

用意するのは2リットルの空きペットボトルと水だけ。

まず、ペットボトルに水を7〜8割ほど入れ、キャップをしっかり閉めて冷凍庫で一晩しっかり凍らせます。

満杯にすると凍ったときに膨張してボトルが変形することがあるので、水の量には余裕を持たせましょう。

凍ったペットボトルは、ボウルやトレーの上に立てて置きます。

その下にはタオルを敷いておくと、結露した水が床に垂れず安心です。

設置場所は、湿気が気になるクローゼットや脱衣所、小さめの部屋などがおすすめです。

使い終わったあとは、ペットボトルを再度凍らせれば繰り返し使うことができます。

特別なアイテムを買わなくても、身近なもので除湿にチャレンジできるのが、この方法の魅力。

実際の暮らしに取り入れやすいので、ちょっと湿度が気になるときに試してみる価値があります。

効果を高めるためのコツと注意点

ペットボトル除湿の効果をもっと実感したいなら、いくつかのポイントを押さえておくと良いでしょう。

まずはペットボトルをしっかりと凍らせることが大前提。

さらに、1本ではなく複数本を使うことで、表面にできる結露の量が増えて除湿効果をサポートします。

また、ペットボトルに扇風機やサーキュレーターで風を当てると、空気が循環しやすくなり、より多くの水分がボトル表面に結露するようになります。

設置場所は、密閉性の高いクローゼットや押し入れなど、空気の動きが少ない場所のほうが効果を感じやすいです。

こまめに結露水を拭き取ったり、ボトルが溶けたらすぐに冷凍庫に戻すなど、使い方のひと工夫で効率がアップします。

ただし、この方法はあくまでも軽い除湿や応急対応に向いており、広い部屋や長時間の湿度管理には向いていません。

また、結露した水が床に落ちるとカビの原因になることもあるので、防水性のあるトレーやタオルでしっかりカバーして使いましょう。

他の手軽な除湿方法との比較

ペットボトル除湿のほかにも、簡単に湿度を下げる工夫はたくさんあります。

新聞紙をくしゃくしゃにして下駄箱や収納スペースに置くと、紙が湿気を吸ってくれます。

重曹や竹炭を容器に入れて置くのも、湿気対策としてよく知られた方法です。

これらは交換の目安もわかりやすく、におい対策にも使えるので一石二鳥です。

一方、ペットボトル除湿は「冷やすことで湿気を集める」タイプの方法なので、特に梅雨のジメジメした時期や寝苦しい夏の夜などに、少しでも空気をスッキリさせたい場面で向いています。

ひんやりとした感触が加わることで、体感的にも少し快適に過ごせるかもしれません。

ただし、どの方法にも限界があります。

広いリビングなどでは単独で除湿をまかなうのは難しいため、除湿機などと併用して使うのが現実的です。

信頼性のある生活情報サイトなどでも、こうした手作り除湿法は「ちょっとした対策」として紹介されていることが多く、目的に合わせた使い分けが大切です。

ペットボトルでの除湿の置き場所

ペットボトルを使った除湿は、手軽に始められる湿気対策として注目されていますが、どこに置くかによってその効果が変わってきます。

ここでは、より効率的に湿気を取り除くための設置場所や使い方のポイントを紹介します。

効果的な設置場所の選び方

ペットボトルで除湿する際は、まず設置する場所選びが重要です。

特におすすめなのは、クローゼットや押し入れ、靴箱など、空気の流れが少なく湿気がこもりやすい場所です。

これらの空間は、閉め切られている時間が長いため、湿度が上がりやすく、結露による除湿効果も実感しやすいです。

設置の際は、凍らせたペットボトルを洗面器やトレイの上に立てて、その下にタオルを敷くと安心です。

こうすることで、溶けて出た水分が床や棚にこぼれるのを防げます。

リビングや寝室など広めの空間に置く場合は、部屋の中心や空気の流れがある場所に設置することで、多少は除湿効果が期待できます。

ただし、広い部屋では効果が限定的なため、補助的な方法として使うのが現実的です。

生活に役立つ情報サイトでも、ペットボトル除湿は「湿気がこもる小さな空間向き」として紹介されていることが多いです。

狭い空間での活用例

ペットボトル除湿が特に活躍するのは、湿気がこもりがちな狭い場所です。

例えば、クローゼット、押し入れ、靴箱、脱衣所、さらにはトイレなど、換気がしにくい空間では湿度が上がりやすく、カビやニオイの原因になりがちです。

こうした場所に凍らせたペットボトルを置くことで、空気中の湿気がペットボトルの表面で結露し、水となって溜まっていきます。

結露した水は目に見えて確認できるため、除湿の目安にもなります。

実際に検証された事例でも、狭い空間で使用した場合に水滴がしっかりたまる様子が報告されています。

設置するときは、必ずボウルやトレイの上にペットボトルを立て、下にタオルを敷くことで、床や棚の水濡れを防げます。

こうした対策をとることで、手軽に快適な湿度管理ができるようになります。

置き場所による注意点

ペットボトルで除湿を行う際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。

まず、ペットボトルをしっかり凍らせる必要があるため、冷凍庫に十分なスペースがあるかを確認してから始めましょう。

また、除湿中は溶け出した水が容器の外に漏れないよう、必ずトレイやタオルを併用することが大切です。

特にフローリングや木製の棚は水分によるシミや変色のリスクがあるため、水漏れには十分注意してください。

使用後は、ペットボトルだけでなく容器やタオルも忘れずに乾かしましょう。

濡れたまま放置すると、湿気が逆にこもってしまい、カビや雑菌の原因になることもあります。

こまめな換気や掃除もあわせて行うと、より清潔で快適な空間づくりにつながります。

ペットボトル除湿は、あくまで気軽にできる補助的な方法です。

広範囲の湿気対策をしたい場合は、他の方法と組み合わせて活用するのがおすすめです。

無理なく続けられる範囲で取り入れて、快適な湿度環境を保ちましょう。

ペットボトル除湿のメリットとデメリット

ペットボトルを使った除湿は、「電気を使わずに手軽に始められる」と人気のある方法です。

とはいえ、実際にやってみると「便利な点」だけでなく「ちょっと面倒かも?」と感じる点もあるのが正直なところ。

ここでは、ペットボトル除湿のメリットとデメリットを、実際の検証結果や使ってみた人の声をもとに、わかりやすくご紹介します。

経済的なメリットとコスト比較

ペットボトル除湿が注目されている理由のひとつが、「とにかくコストがかからない」という点です。

使うのは空になったペットボトルと水道水だけ。

冷凍庫で凍らせるときに多少の電気は使いますが、除湿機やエアコンと比べると電気代はぐんと安く済みます。

例えば、2.5リットルのペットボトルを1時間ほど置いておくと、40mlほどの水分が結露して溜まるというデータもあります。

もちろん、専用の除湿機のように広い空間を一気にカラッとさせるほどのパワーはありませんが、クローゼットや靴箱などの小さなスペースでの湿気対策には十分役立ちます。

コストを抑えつつちょっとした除湿ができるのは、家計にやさしいポイントですね。

手軽さと手間のバランス

ペットボトル除湿は、特別な道具も知識もいらず、すぐに始められるのが魅力です。

作り方はシンプルで、水を入れたペットボトルを凍らせるだけ。

冷凍庫があれば誰でもすぐに準備できます。

クローゼットや押し入れ、靴箱など、湿気がこもりがちな小さな空間にサッと置けるのも便利なポイントです。

ただし、使い続けるにはちょっとした手間もついてきます。

冷凍庫のスペースを確保したり、結露した水が床に垂れないようトレイやタオルをセットしたりする必要があります。

また、使い終わったペットボトルや濡れたタオルをしっかり乾かすことも忘れずに。

毎日のように使う場合は、凍らせ直す手間もあるので、少し面倒と感じることもあるかもしれません。

とはいえ、手間と手軽さのバランスを考えながら、ライフスタイルに合った使い方をするのがコツです。

長期間使用した場合の注意点

ペットボトル除湿を長く続けるなら、いくつか気をつけておきたいポイントがあります。

まず、冷凍庫のスペースを使い続けるため、家族が多かったり食材を多くストックしている家庭では、ちょっと使いづらいと感じることもあります。

また、ペットボトルの表面にできた結露が床や家具に落ちると、フローリングや木製の棚にシミができたり、変色してしまう可能性があるので注意が必要です。

必ずトレイやタオルを使って、水滴が直接落ちないように工夫しましょう。

さらに、使い終わったあとのペットボトルやタオルは、しっかり乾かすことも大切です。

濡れたまま放置しておくと、カビやニオイの原因になることがあります。

そして冬場の寒い時期には、気温が低いため思ったほど結露しにくく、除湿効果が実感しにくいことも。

ペットボトル除湿はあくまで補助的な対策として、他の方法と組み合わせながら使うのが、快適な湿気対策のコツです。

ペットボトル除湿が効果ない場合の対処法

ペットボトル除湿は手軽に試せる湿気対策のひとつとして人気ですが、「あまり変化を感じない…」と感じることもあるかもしれません。

そんなときは、いくつかのポイントを見直してみるのが大切です。

ここでは、効果が出にくい理由や改善のコツ、さらに他の除湿アイテムとの併用法についても紹介します。

効果が出にくい原因の見極め方

ペットボトル除湿をしていても、湿気があまり取れていないように感じるときは、まず使用環境をチェックしてみましょう。

ペットボトル除湿は、もともと小さな空間や短時間の使用に向いている方法です。

広い部屋や湿度があまり高くない季節(特に冬)は、結露が起こりにくくなるため、除湿効果も感じにくくなります。

また、ペットボトルの冷え具合も重要です。

しっかりと凍らせていないと空気との温度差が足りず、うまく結露しないことがあります。

本数が少なすぎたり、置き場所が通気の悪い場所だったりすると、効率よく水分をキャッチできません。

さらに、湿度計の数値だけでは、実際に空気中の水分がどのくらい減ったのかは見えにくい面もあります。

こうした点をひとつずつ見直すことで、なぜ効果が出にくいのかが分かってきます。

少しの工夫で改善できる場合も多いので、まずは使い方や環境を見直してみるのがおすすめです。

他の除湿方法との組み合わせ方

ペットボトル除湿だけではカバーしきれないと感じたときは、他の手軽な除湿方法と組み合わせると効果が期待しやすくなります。

新聞紙を丸めて置いたり、重曹や竹炭を活用したりする方法は、どれも身近にあるもので始められるうえに、電気を使わないエコな湿気対策として注目されています。

新聞紙は紙が湿気を吸いやすく、特に靴箱やクローゼットなどの狭い空間にぴったりです。

重曹や竹炭は小さな容器に入れて置いておくだけなので、インテリアの邪魔にもなりません。

これらとペットボトル除湿を組み合わせて使うことで、空間全体の湿度バランスを整えやすくなります。

また、部屋が広い場合や梅雨時期のように長時間の除湿が必要なときは、エアコンの除湿モードや専用の除湿機を使うことも視野に入れてみましょう。

状況に応じて複数の方法を組み合わせることで、ムリなく湿気をコントロールしやすくなります。

専門家に相談すべきタイミング

「いろいろ試しても湿気やカビが改善しない…」そんなときは、無理に自分だけで対処しようとせず、専門家のアドバイスを受けるのもひとつの方法です。

壁や床にカビが出てきたり、家具や衣類がダメージを受けてしまった場合は、住まいそのものに問題がある可能性もあります。

住宅の構造や換気の状態が原因で湿気がこもりやすくなっているケースもあるため、リフォーム業者や住まいの専門家に相談することで、より適切な対策を提案してもらえるかもしれません。

特に長期間にわたって湿気の悩みが続いている場合は、早めにプロの意見を聞くことで、大きなトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

また、湿気の多さが体調に影響を与えることもあるため、不安がある場合は医療機関に相談してみるのも大切です。

ペットボトル除湿は気軽に始められる方法ですが、あくまでも補助的な位置づけ。

状況に応じて専門家のサポートを活用することで、より快適な暮らしを実現しやすくなります。

ペットボトルでの除湿は意味ないに関するまとめ

ペットボトルを使った除湿は、凍らせたペットボトルを部屋に置いて空気中の水分を結露させるという、ちょっとした生活の知恵です。

実際に数本使えば、空気中からわずかに水分を取り除くことができますが、「湿度が下がった!」と実感しにくいこともあるのが正直なところです。

この方法は、靴箱やクローゼットなどの狭い場所や、短時間の除湿には向いています。

ただし、広いリビングなどでは効果を感じにくく、冷凍庫のスペースを取ったり、溶けた水を処理したりと、ちょっとした手間も出てきます。

それでも、電気を使わずに気軽に試せるという点では魅力的な方法です。

とはいえ、本格的に湿気を何とかしたいときには、換気をしっかり行ったり、エアコンの除湿機能や専用の除湿機、重曹や新聞紙、竹炭などのアイテムをうまく組み合わせるのが効果的です。

大切なのは、自分の家の湿気の状況に合わせて、ムリなくできる対策から始めること。

ペットボトル除湿は、あくまで補助的な選択肢として考え、必要に応じて他の方法と併用するのがおすすめです。

身近な素材をうまく活用しながら、快適でカラッとした空間づくりを目指していきましょう。

▼その他の梅雨の湿度対策に関する記事はこちらをチェック▼

梅雨の湿度対策で快適な部屋づくり!部屋干しも安心のカビや臭いを防ぐテクニックまとめ